人工湿地尾水处理模式

一、模式简介

人工湿地尾水处理模式是一种通过模拟天然湿地系统结构和功能而建造的污水处理技术。它主要由基质、植物和微生物共同组成,通过物理、化学和生物三重协同作用来处理污水。人工湿地处理系统具有缓冲容量大、处理效果好、工艺简单、投资省、运行费用低等特点。

二、技术原理

该技术是在池塘建立人工水生态系统,利用内基质、植物和微生物等协同作用,经过物理和生物两重处理,达到去除或消减水中污染物的目的。人工湿地应用于养殖尾水处理,可实现养殖尾水循环利用或达标排放。

三、技术要点

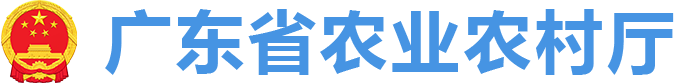

工艺流程及处理要求:主要包括生态沟渠→沉淀池→人工湿地(复合式人工湿地)→养殖池塘(外部水域)。处理后水质达标排放或循环利用。

养殖尾水治理设施单元面积占比:人工湿地一般要求其总面积须达到所要治理的养殖总面积的10%以上。

养殖尾水治理设施与设备:

生态沟渠:利用养殖区域内原有排水渠或周边河沟通过加宽和挖深等方式进行改造而成,沟渠坡岸原则上不硬化,坡岸种植绿化植物,沟渠内设置浮床,种植水生植物,对养殖尾水进行初步处理。

沉淀池:尾水进入沉淀池进行预处理,需要布水均匀,在沉淀池内设置“之”字型挡水设施,并在池中布设生态浮床,生态浮床上种植有能够吸收污染物的湿地植物,稳定期植物覆盖面积不低于沉淀池的60%。

复合式人工湿地:水域内设置有生态浮床、高砾石层和低砾石层;生态浮床、高砾石层和低砾石层上均种植有湿地植物,砾石的粒径为10~15cm。污染物首先被生态浮床的植物吸收,在浮叶植物茎部表面的生物膜进行污染物的降解与反硝化去氮。水体氧气含量高,发生硝化作用。当水进入高砾石层和低砾石层时,污染物除了会受到植物的吸收与砾石滤料的物理性过滤之外,还会进行反硝化作用;可采用多个进水单元进水,每个进水单元用隔墙隔开。

人工湿地尾水处理工艺示意图。

四、应用范围

适用于面积在30亩以上集中连片淡水池塘养殖区域。

五、典型案例

(一)佛山市三水区某公司尾水处理模式

1.建设简介

养殖基地位于佛山市三水区,建设内容包括鱼塘整治、进排水管网和尾水处理等。

2.系统运行效果分析

该系统在水产养殖尾水处理中表现出色,处理后pH、悬浮物、化学需氧量、总磷、总氮等关键指标上均达到广东省《水产养殖尾水排放标准》(D44/2462-2024)淡水养殖一级或二级标准。

3.建设成本

项目投入885万元,改造池塘面积共1775亩,建设费用每亩约5000元。

4.运维成本

电费每月约660元(约1080度电),电费主要用于人工湿地配备一台功率为1.5kW的喷水式增氧机,24小时开启。人工湿地池种植的水生植物在5-10月份每月要人工修剪一次。

(二)广州市南沙区渔业产业园尾水处理处理模式

1.建设简介

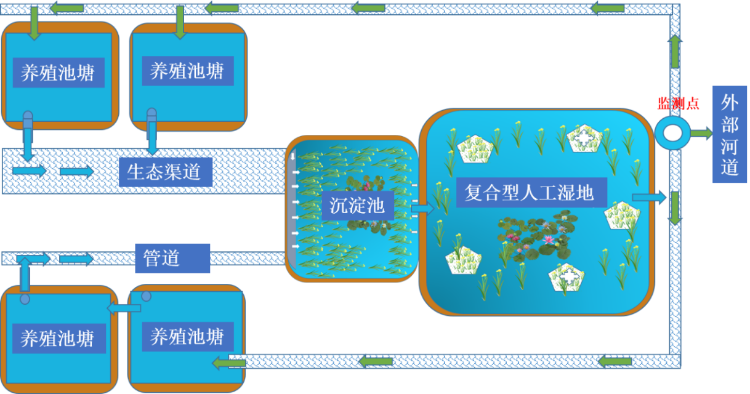

该系统包括水循环泵站、沉淀区、过滤区、曝气氧化区、生态净化区等部分,利用经过改造的156.22亩生产河道作为复合型尾水净化系统。在这个系统中,池塘养殖水进入河道后,通过人工建设的水循环系统在各功能区流动,并且在各区中优化配置多样性植物和食草性鱼虾,借助物理沉降、生物吸收和转化等多种生态作用机制,实现养殖用水的净化,使处理后的水达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC-T9101-2007)二级指标,可用于养殖或安全外排。

2.系统运行效果

通过建立四级水质净化系统工程,包括沉淀区、过滤区、曝气氧化区和生态净化区,并在各区配置多样性植物和食草性鱼虾,对养殖尾水进行了有效处理。经处理后的出水各项指标完全达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC-T9101-2007)二级指标,可直接作为优质养殖用水回用于养殖池或安全外排,表明该模式在去除水中污染物、改善水质方面成效突出,能够满足渔业养殖的水质标准和环保排放要求。

系统流程图。

渔业产业园现场图。

3.建设成本

养殖池塘亩均建设成本约1.2万元(包含池塘升级改造)。

4.运维成本

数据统计,尾水出水水质均能够达到稳定达标,运行成本处理成本约300元/亩/年(主要包括电费和人工费用,比例约为1:1)。